— Anhelo de justicia y de mayor paz en el mundo. Vivir las exigencias de la justicia en nuestra vida personal y en el ámbito donde se desarrolla nuestra vida.

—

Cumplimiento de los deberes profesionales y sociales.

—

Santificar la sociedad desde dentro. Virtudes que amplían y perfeccionan el

campo de la justicia.

I. Hazme

justicia, oh Dios, defiende mi causa... Tú eres mi Dios y protector1,

rezamos en la Antífona de entrada de la Misa.

En

gran parte de la humanidad se oye un fuerte clamor por una mayor justicia, por

«una paz mejor asegurada en un ambiente de respeto mutuo entre los hombres y

entre los pueblos»2.

Este deseo de construir un mundo más justo en el que se respete más al hombre,

que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, es parte muy fundamental

del hambre y sed de justicia3 que

debe existir en el corazón cristiano.

Toda

la predicación de Jesús es una llamada a la justicia (en su plenitud, sin

reduccionismos) y a la misericordia. El mismo Señor condena a los

fariseos que devoran las casas de las viudas mientras fingen largas

oraciones4. Y es el Apóstol Santiago quien dirige este severo reproche a

quienes se enriquecen mediante el fraude y la injusticia: vuestra

riqueza está podrida (...). El jornal de los obreros que han segado vuestros

campos, defraudado por vosotros, clama, y los gritos de los segadores han

llegado a oídos del Señor de los ejércitos5.

La

Iglesia, fiel a la enseñanza de la Sagrada Escritura, nos urge a que nos unamos

a este clamor del mundo y lo convirtamos en una oración que llegue hasta

nuestro Padre Dios. A la vez, nos impulsa y nos urge a vivir las exigencias de

la justicia en nuestra vida personal, profesional y social, y a salir en

defensa de quienes –por ser más débiles– no pueden hacer valer sus derechos. No

son propias del cristiano las lamentaciones estériles. El Señor, en lugar de

quejas inútiles, quiere que desagraviemos por las injusticias que cada día se

cometen en el mundo, y que tratemos de remediar todas las que podamos,

empezando por las que están a nuestro alcance, en el ámbito en el que se

desarrolla nuestra vida: la madre de familia, en su hogar y con quienes se relaciona;

el empresario, en la empresa; el catedrático, en la Universidad...

La

solución última para instaurar y promover la justicia a todos los niveles está

en el corazón de cada hombre, donde se fraguan todas las injusticias

existentes, y donde está la posibilidad de volver rectas todas las relaciones

humanas. «El hombre, negando e intentando negar a Dios, su Principio y Fin,

altera profundamente su orden y equilibrio interior, el de la sociedad y

también el de la creación visible.

»La

Escritura considera en conexión con el pecado el conjunto de calamidades que

oprimen al hombre en su ser individual y social»6.

Por eso no podemos olvidar los cristianos que cuando, mediante nuestro

apostolado personal, acercamos a los hombres a Dios, estamos haciendo un mundo

más humano y más justo. Además, nuestra fe nos urge a no eludir jamás el

compromiso personal en defensa de la justicia, de modo particular en aquellas

manifestaciones más relacionadas con los derechos fundamentales de la persona:

el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la buena fama... «Hemos de

sostener el derecho de todos los hombres a vivir, a poseer lo necesario para

llevar una existencia digna, a trabajar y a descansar, a elegir estado, a

formar un hogar, a traer hijos al mundo dentro del matrimonio y poder

educarlos, a pasar serenamente el tiempo de la enfermedad o de la vejez, a

acceder a la cultura, a asociarse con los demás ciudadanos para alcanzar fines

lícitos, y, en primer término, a conocer y amar a Dios con plena libertad»7.

En

nuestro ámbito personal, debemos preguntarnos si hacemos con perfección el

trabajo por el que cobramos, si pagamos lo debido a las personas que nos

prestan un servicio, si ejercitamos responsablemente los derechos y deberes que

pueden influir en el modo de configurarse las instituciones en las que nos

encontramos, si trabajamos aprovechando el tiempo, si defendemos la buena fama

de los demás, si salimos en justa defensa de los más débiles, si acallamos las

críticas difamatorias que pueden surgir a nuestro alrededor... Así amamos la

justicia.

II. Los

deberes profesionales son un lugar excepcional para vivir la virtud de la

justicia. El dar a cada uno lo suyo, propio de esta virtud, significa en este

caso cumplir lo estipulado. El patrono, el ama de casa con el servicio, el

jefe, se obligan a dar la justa retribución a las personas que trabajan a sus

órdenes de acuerdo con las leyes civiles justas y con lo que dicta la recta

conciencia, que irá en ocasiones más allá de las propias leyes. Por otra parte,

los obreros y empleados tienen el deber grave de trabajar responsablemente, con

profesionalidad, aprovechando el tiempo. La laboriosidad se presenta así como

una manifestación práctica de la justicia. «No creo en la justicia de los

holgazanes –decía San Josemaría Escrivá–, porque (...) faltan, y a veces de

modo grave, al más fundamental de los principios de la equidad: el del trabajo»8.

El

mismo principio se puede aplicar a los estudiantes. Tienen un deber grave de

estudiar –es su trabajo– y han contraído una obligación de justicia con la

familia y con la sociedad, que les sostiene económicamente, para que se

preparen y puedan rendir unos servicios eficaces.

Los

deberes profesionales son, por otra parte, el cauce más oportuno con el que

ordinariamente contamos para colaborar en la resolución de los problemas

sociales y para intervenir en la construcción de un mundo más justo.

El

cristiano, en su anhelo de construir este mundo, ha de ser ejemplar en el

cumplimiento de las legítimas leyes civiles, porque si son justas son queridas

por Dios y constituyen el fundamento de la misma convivencia humana. Como

ciudadanos corrientes que son, han de ser ejemplares en el pago de los

impuestos justos, necesarios para que la sociedad pueda llegar a donde el

individuo personalmente sería ineficaz.

Dad a

cada uno lo debido: a quien tributo, tributo; a quien impuestos, impuestos; a

quien respeto, respeto; a quien honor, honor9. Y

lo hacen –dice el mismo Apóstol–, no solo por temor, sino

también a causa de la conciencia10.

Así vivieron los cristianos desde el comienzo sus obligaciones sociales, aun en

medio de las persecuciones y del paganismo de los poderes públicos. «Como hemos

aprendido de Él (Cristo) –escribía San Justino Mártir, a mediados del

siglo ii–, nosotros procuramos pagar los tributos y contribuciones,

íntegros y con rapidez, a vuestros encargados»11.

Entre

los deberes sociales del cristiano, el Concilio Vaticano II recuerda «el

derecho y al mismo tiempo el deber (...) de votar para promover el bien común»12.

Desentenderse de manifestar la propia opinión en los distintos niveles en los

que debemos ejercer estos derechos sociales y cívicos sería una falta contra la

justicia, en algunas ocasiones grave, si ese abstencionismo favoreciera

candidaturas (ya sea en la configuración de los parlamentos, en la junta de

padres de un colegio, en la directiva de un colegio profesional, en los

representantes de la empresa...) cuyo ideario es opuesto a los principios de la

doctrina cristiana. Con mayor razón, sería una irresponsabilidad, y quizá una

grave falta contra la justicia, apoyar organizaciones o personas –del modo que

sea– que no respeten en su actuación los fundamentos de la ley natural y de la

dignidad humana (aborto, divorcio, libertad de enseñanza, respeto a la

familia...).

III. «El

cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como

servicio, no puede adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas ideológicos

que se oponen –radicalmente o en puntos sustanciales– a su fe y a su concepción

del hombre. No es lícito, por tanto, favorecer a la ideología marxista, a su

materialismo ateo, a su dialéctica de violencia y a la manera como esa

ideología entiende la libertad individual de la colectividad, negando al mismo

tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva.

Tampoco apoya el cristiano la ideología liberal, que cree exaltar la libertad

individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda

exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales

como consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales, y no ya

como fin y motivo primario del valor de la organización social»13.

Hoy

nos unimos a ese deseo de una mayor justicia, que es una de las principales

características de nuestro tiempo14.

Pedimos al Señor una mayor justicia y una mayor paz, pedimos por los

gobernantes, como siempre se hizo en la Iglesia15,

para que sean promotores de justicia, de paz, de un mayor respeto por la

dignidad de la persona. Nosotros, en lo que está de nuestra parte, hacemos el

propósito de llevar las exigencias del Evangelio a nuestra propia vida

personal, a la familia, al mundo en el que cada día nos movemos y del que participamos.

Junto

a lo que pertenece en sentido estricto a la virtud de la justicia, cuidaremos

aquellas otras manifestaciones de virtudes naturales y sobrenaturales que la

complementan y la enriquecen: la lealtad, la afabilidad, la alegría... Y, sobre

todo, la fe, que nos da a conocer el verdadero valor de la persona, y la

caridad, que nos lleva a comportarnos con los demás más allá de lo que pediría

la estricta justicia, porque vemos en los demás hijos de Dios, al mismo Cristo

que nos dice: lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más

pequeños, por mí lo hicisteis16.

1 Sal 42,

1. —

2 Pablo

VI, Carta Apost. Octogesima Adveniens, 14-V-1971. —

3 Cfr. Mt 5,

6. —

4 Mc 12,

40. —

5 Sant 5,

2-4. —

6 S.

C. para la Doctrina de la Fe, Instr. Sobre libertad cristiana y

liberación, 22-III-1986, n. 38. —

7 San

Josemaría Escrivá, Amigos de Dios, 171. —

8 Ibídem,

169. —

9 Rom 13,

7. —

10 Cfr. Rom 13,

5. —

11 San

Justino, Apología, 1, 7. —

12 Conc.

Vat. II, Const. Gaudium et spes, 75. —

13 Pablo VI,

Carta Apost. Octogesima adveniens, 14-V-1971. —

14 Cfr. S.

C. para la Doctrina de la Fe, loc. cit., 1. —

15 Cfr. 1

Tim 2, 1-2. —

16 Cfr. Mt 25,

40.

Tomado

de: https://www.hablarcondios.org/meditaciondiaria.aspx

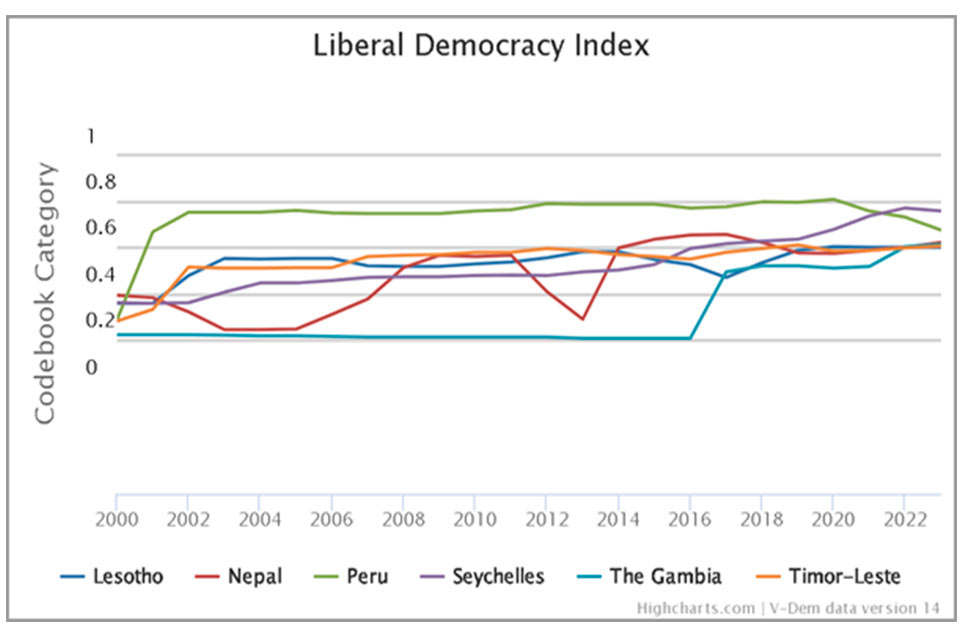

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)